Parmi les innombrables définitions possibles du Cyberpunk, voici la mienne (pourquoi pas, après tout, c’est mon site internet) :

Le cyberpunk est un sous-genre de la Science-fiction, dans lequel des anti-héros et des hackers luttent contre des corporations surpuissantes dans des mégalopoles tentaculaires, sur fond d’hypertechnologie, d’implants cybernétiques, de drogues de synthèse et de cyberespace. Sans oublier la surveillance de masse.

On y reviendra dans un autre article. Attachons-nous dans un premier temps à faire un peu d’histoire. Si l’on attribue la naissance du genre à William Gibson et son roman culte Neuromancer, le mot cyberpunk est en fait apparu pour la première fois en 1983, dans une nouvelle de Bruce Bethke publiée par le magazine Amazing Stories. Ce néologisme scintillera sur le devant de la scène avec un recueil de nouvelles dirigé par Bruce Sterling : Mozart en verres miroirs (1986). Rétrospectivement, on se rend compte que plusieurs textes majeurs de la SF avaient jeté les grandes lignes du genre avant même qu’il ne soit né : le génial Dr Adder (écrit 1972) de K.W. Jetter, Sur l’onde de choc de John Brunner (1975) ou Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques (1966) de Philip K. Dick, qui deviendra le monument cinématographique Blade runner (1982) sous la houlette de Ridley Scott. Puisque l’on cause cinéma, N.Y. 1997 de John Carpenter a aussi un côté cyberpunk, tout comme Robocop de Paul Verhoeven (1987). Si l’on déplace notre point de vue ethnocentré, on peut voir qu’Akira, œuvre majeure de cette mouvance, a été débuté par le mangaka Katsuhiro Otomo en 1982, soit deux ans avant la publication de Neuromancer. On pourrait d’ailleurs écrire cent pages sur les différences entre le cyberpunk oriental et occidental. Les films Testsuo et sa suite Testuso 2 : body hammer, présentent ainsi un cyberpunk très différent de celui de Matrix. Mais tout cela importe peu. Ce qui est intéressant, c’est de comprendre ce qui caractérise ce genre, ce qu’il signifie, et pourquoi il gagne en force alors même qu’il est mort, dans une fusion bizarre avec le chat de Schrödinger.

Si l’on veut vraiment comprendre ce mouvement, il faut remonter plus en arrière, jusqu’aux années 50 et 60. Ces décennies furent marquées aux USA par une croissance économique fulgurante, un anticommunisme ultraviolent et une fascination pour la technologie, en particulier la fuséologie. C’était l’époque de la conquête spatiale, des missiles thermonucléaires, de la guerre froide. La peur de l’anéantissement et la chasse aux communistes se mêlait à un optimisme aussi délirant que bidon, aveugle à de nombreuses problématiques qui exploseraient à la fin des années 60 puis dans les années 70 : la ségrégation, le rôle de la femme dans la société, les laissés-pour-compte économiques, en bref, la face cachée du rêve américain, qui se révèlera pour de bon avec la Bérézina Vietnamienne. Cet optimisme béat coïncidait sur le plan de la science-fiction avec certains récits de space opera qui mettaient en scène de valeureux héros masculins blancs, qui transperçaient de leurs vaisseaux phalliques des systèmes planétaires lointains peuplés de sauvages dégénérés.

No informed reader can doubt that allusions to colonial history and situations are ubiquitous features of early science fiction motifs and plots. (Aucun lecteur averti ne peut douter que les allusions au colonialisme sont omniprésentes dans les premiers motifs et intrigues de la science-fiction).

John Rieder, Colonialism and the Emergence of Science Fiction.

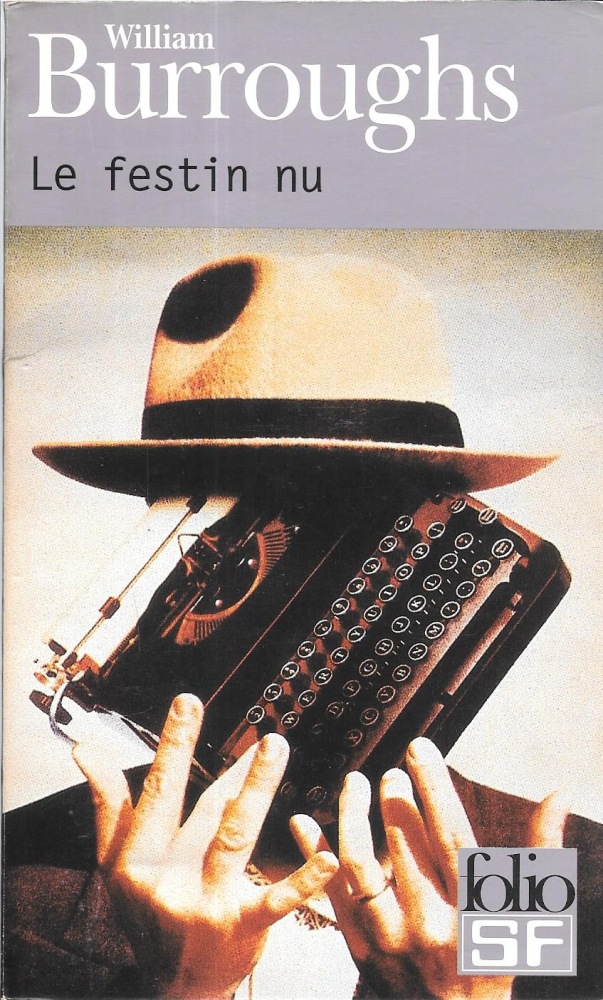

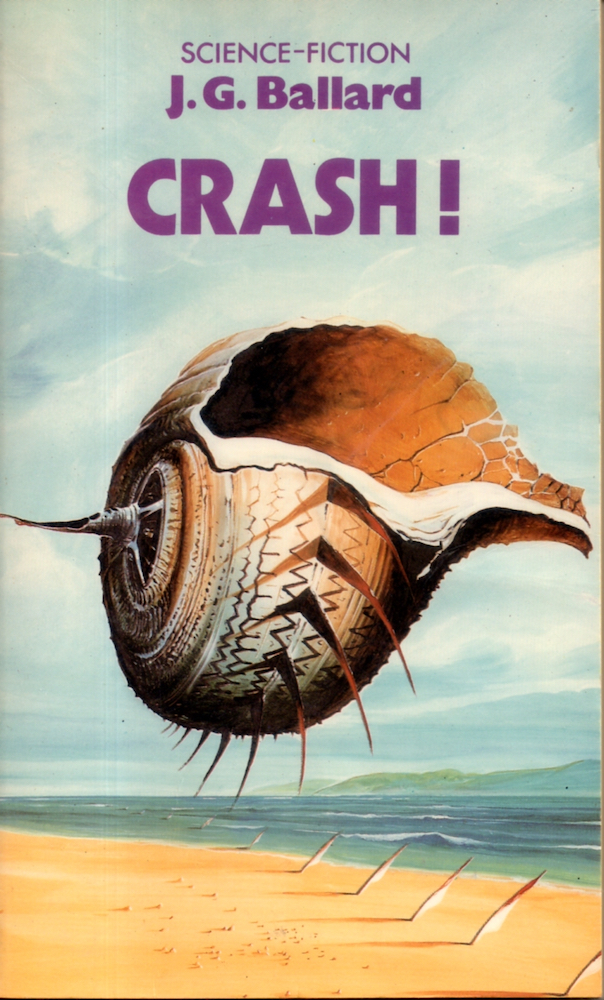

Pourtant, ces années furent aussi celles d’une contre-culture puissante qui trouva ses racines dans l’usage massif de drogues hallucinogènes (le LSD et le cannabis principalement, mais aussi la mescaline ou la psilocybine), un mode de vie alternatif, libéré du carcan d’une société patriarcale et pudibonde dans laquelle de nombreux jeunes américains et américaines ne se reconnaissaient pas. Le mouvement pour les droits civiques émergea lui aussi à la même époque, en compagnie du rock and roll et d’artistes qui détonnaient, comme Jimi Hendrix, Janis Joplin ou Jim Morrison. Cette ébullition culturelle et sociale fit apparaître des figures de légende comme Timothy Leary, prof de fac’ devenu gourou du LSD, ou des auteurs comme Jack Kerouac, William S. Burroughs, JG Ballard, Hunter S. Thompson, qui dynamitèrent la théorie du monomythe de Joseph Campbell. Ils n’écrivirent pas à proprement parler du cyberpunk, ni même de la SF (excepté Ballard), mais ils tapèrent sans le savoir les premières lignes de code du genreà venir. Il est d’ailleurs fascinant de réaliser que c’est à San Francisco, terre des hippies et du power flower, que la tech allait également trouver son berceau : c’est bien là-bas que les premiers ordinateurs furent développés, dans un élan utopique volontiers halluciné, qui a viré au 21ᵉ siècle à la dystopie pure et dure.

Dans les années 80, Ronald Reagan aux USA et Margaret Thatcher en Grande-Bretagne mirent en place des politiques économiques ultra-libérales, fondées sur la dérégulation des marchés et le dynamitage des services publics. Ces gouvernances permirent la naissance de véritables empires technologiques et commerciaux, mais creusèrent en parallèle le lit d’inégalités sociales dignes du 19ᵉ siècle. Le cyberpunk est le fruit de l’accouplement monstrueux, à travers le filtre de la science-fiction, de l’optimisme chimique et créatif du flower power et de l’égoïsme décomplexé des années 80.

Le cyberpunk s’émancipait de l’optimisme aveugle des années 50, balançait aux toilettes du 42ème étage (42, avez-vous la ref ?) les récits flamboyants de space opera qui se situaient loin dans le temps et l’espace, pour recentrer l’action sur le sol de mégacités rongées par le vice et les drogues de synthèse, et nous raconter un futur immédiat. Les protagonistes de ces récits n’ont rien d’admirable ; ce sont des anti-héros blasés, cyniques, calculateurs, qui réfléchissent toujours à leur intérêt particulier avant de prendre une décision. C’est un futur sans avenir, le célèbre No future du mouvement punk.

Les ponts entre la littérature et cinéma, les comics et mangas, puis les jeux vidéo et finalement les arts plastique et numérique, sont particulièrement visibles dans le cyberpunk. Ce dernier a vite cessé d’exister comme genre littéraire pour évoluer comme une véritable contre-culture. C’est pour cela que lorsque Alain Damasio affirme que le cyberpunk est mort, il a raison, mais pas tout à fait.

Nous sommes devenus le cyberpunk, nous vivons en dystopie. La réalité est que les corpos sont en train de gagner. Quand je regarde Elon Musk, je vois un geek d’extrême droite qui mélange fiction et réalité dans un brouillard mental et technologique inédit. Les investisseurs, conseils d’administration et cabinets de conseil dictent leurs règles aux gouvernements, qui cherchent avant tout à rassurer les marchés. Les pollueurs et les marchands d’armes font tourner le monde. Ils vendent des clips publicitaires de green washing et de respect des droits de l’homme, persuadent leur auditoire que rouler en voiture électrique va sauver le monde, en braquant les projecteurs loin de Kowelsi et des enfants mineurs de cobalt. Les corpos ont accaparé le langage de la SF et l’art de la narration, et ce langage fonctionne si bien, est si bien ancré en nous (depuis La poétique d’Aristote, écrit en 335 avant JC), qu’une majorité de moins en moins silencieuse y adhère de plus en plus fortement. Le cyberpunk devait accompagner la grande révolution, il a finalement créé une esthétique de l’aliénation. En cela, je rejoins Alain Damasio. Par contre, peut-être, car je ne suis pas de la même génération, je n’y ai jamais trouvé la promesse d’un futur émancipateur, comme pourrait le faire par exemple Sabrina Calvo. J’ai toujours vu dans le cyberpunk l’aboutissement d’un monde égoïste et cynique, la défaite de la solidarité, la victoire finale d’un système implacable destiné à asservir la planète et les espèces. De ce point de vue, le cyberpunk n’est pas mort, au contraire, il ne fait que commencer (désolé si je vous casse le moral). Quand les milliardaires font construire des abris antiatomiques de luxe au fin fond du Montana, privatisent l’espace, et réfléchissent aux différents moyens de vaincre la mort, on se dit que la réalité va toujours plus vite que la fiction. Je ne vous l’avais pas dit : le pessimisme, c’est vachement cyberpunk.

Je vous reviens bientôt avec trois autres articles qui poursuivront l’exploration du genre.

Laisser un commentaire